在供销社家畜服务部作业的冯卫光 去疏勒河买马 一次运回千余匹

“我在南寨牲口市的原周口市供销社家畜服务部作业了两年。我第一次去甘肃买马,运回了千余匹蒙古马,一路上人欢马叫,真是热烈!”我市闻名拍摄家冯卫光回想起48年前买马的情形,依然浮光掠影。

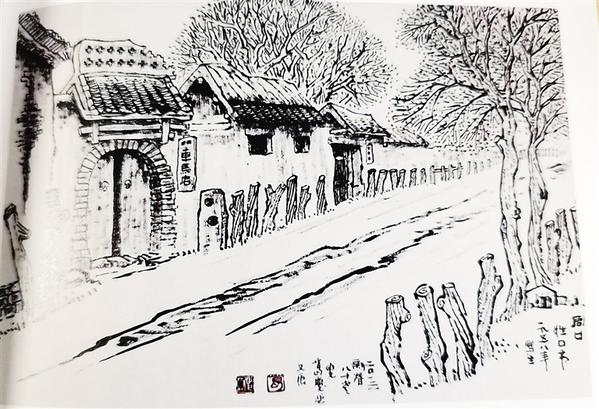

牲易商场曾经是周口历史上一张响当当的手刺。听说,为歼灭捻军,曾国藩带兵进驻周家口。为弥补战马,曾国藩派人从蒙古买回5000匹快马,其间3000匹用于军事,余下2000匹,由随马而来的蒙古人在周家口出售。后来,周家口骡马买卖商场日渐昌盛,成为全国最大的骡马买卖商场。在国内骡马买卖职业里,流传着“南有周家口,北有张家口”之说。周家口的骡马买卖商场散布在南北两寨,其间,南寨骡马买卖商场以牲口市街为中心,路旁边拴马桩树立、存马的宅院许多、干店树立……

史料显现,清末时期,周家口南北两寨,4条买卖家畜的大街上有牲易行180多家,从业人员3000多人,日买卖家畜近万头。

出生于北寨二板桥东头的冯卫光做梦也想不到,他的人生中会有做骡马买卖的华章。1973年5月,高中毕业后,冯卫光作为一名知青,被下放到黄泛区农场九分场,承受贫下中农再教育。1976年1月,原周口市供销社家畜服务部到黄泛区农场招工。冯卫光成功当选,回城参加了作业。

冯卫光上班后,接到的第一项使命是到甘肃省疏勒河边上的一个偏僻草原城镇买马。那里的马来自内蒙古巴彦淖尔大草原,个头不高,但耐寒耐热性强,很合适中原地区农耕运用。家畜服务部和那里的草场联络好买马的事项后,22岁的冯卫光带领一群老行户(家畜商场里专业家畜买卖人员)前往甘肃。

冯卫光说,一群老行户穿戴光板羊皮袄、黑普蓝裤子、长筒黑胶鞋,拎着帆布桶,跟着他坐轿车到郑州。因买不到去甘肃的火车票,他们就改为乘坐飞机。他们从兰州机场下飞机后,又乘坐火车,在陇海线上的疏勒河站下车。

他们到了当地后,次日,牧民就赶着马群来了。由于联络的运马火车还没有到,他们就租用了一个大宅院寄存马匹。1000多匹马奔涌而进,尘土飞扬,非常壮丽,冯卫光和一个年青的牧民,别离蹲在大院两头高高的墙门垛子上,细心地数着进院的马匹。最终他们数的数字相加,再除以二,得出的数字为正确匹数。

兵马未动,粮草先行。为处理1000多匹马回周口途中的吃草饮水问题,冯卫光从当地雇了10多个年青人,在当地买牧草,为马匹备草料。火车到后,他们克服困难,会集人员将马匹赶进了车厢。他和老行户们睡在草堆上,一路照看着马匹,在咣当咣当的车轮声和马嘶叫声中,用了近一个星期才回到周口。

到周口火车站后,他们将马赶到南寨牲口市街的各个大院内喂食。随后的马匹买卖作业,由家畜服务部的老行户们完结。

其时,乡村机械化程度很低,农人仍是靠骡、马、牛、驴耕地、种田、拉车,所以家畜买卖商场生意非常火爆。买卖时,两头将手藏于袖筒里或衣服内,互掐着手指头商议价钱,俗称“捏价”。家畜买卖这个行当,民间戏称为“牙行”,由于买家畜首先要扒开嘴看有几对牙。家畜买卖的学识许多,人们对“牙行”里的老行户很敬重。

冯卫光说,南寨的家畜商场买卖量很大,每天有100多个老行户接客进行买卖,牲口市街及周边几个街巷两头,处处都是牲口。外地来的客商许多,他们为了省钱,大多住干店,一晚上只需几毛钱。其时,家畜服务部一楼柜台前每天排满了交钱的商人。收钱的作业人员晚上下班后前往银行存钱,都是用架子车运钱,为此公安局专门派驻作业人员,保证买卖资金的安全。

在家畜服务部作业了两年之后,冯卫光调到了原周口市文化馆(现川汇区文化馆)作业,敞开了他的拍摄之路。冯卫光说,进入上个世纪八十年代,跟着机械化的开展,以家畜为劳动主力的农耕年代逐步谢幕,作为周口老八景之一的“闹市轮蹄”也成为了绝唱。

从事家畜买卖作业的两年韶光,宛如一支陈旧而甜美的歌谣,留在冯卫光的记忆里。(记者 梁照曾 文/图)